RIATA Pensar y actuar a contracorriente

La revolución en Panamá es cuesta arriba, contracultura y contracorriente.

Pero sigue siendo la opción de los humildes.

Pedro Rivera

Síganos en www.facebook.com/riataorg

Comente sobre los temas

Enviar

Nombre

Correo

Tema

"NO MÁS GUERRAS" Papa Francisco

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo".

Eduardo Galeano.

La pelea es pintando. El Kolectivo

TEMAS

Economía

Internacional

Seguridad y Soberanía Alimentaria

Urbanismo

LIBROS

David Harvey: Breve historia del neoliberalismo

Eduardo Galeano: Las venas abiertas de América Latina

Atilio Borón: Imperio e Imperialismo

VIDEOS

EL KOLECTIVO Y SIMPATIZANTES CON LA CAUSA PATRIOTICA QUE MOTIVA A LOS JOVENES ARTISTAS A HONRAR A LOS MÁRTIRES QUE FORJARON NUESTRA PATRIA.

MANDELA. Grupo Experimental de Cine Universitario, GECU-Panamá.

Persistir

Guillermo Castro H./Especial para Con Nuestra América

Las ideas para la transformación social no pueden ser más sencillas: establecer un orden social que sea popular por lo revolucionario; revolucionario por lo democrático, y democrático por su capacidad para incorporar a las grandes mayorías de nuestras sociedades a la efectiva construcción de su propio destino...

¿Está Panamá en crisis?

Riata

En pocos meses habrá cambio de gobierno en Panamá. Gran parte de los analistas coinciden en que este proceso electoral se parece mucho al de 1968, que desembocó en el golpe militar del 11 de octubre de ese año. Al igual que en esa época, crecemos a tasas del 8%, estamos definiendo una nueva modalidad de manejo del canal ampliado de Panamá, vivimos con la ilusión de que el país al fin ha encontrado la senda del progreso, sin embargo, 7 de cada 10 panameños, sienten que nada de eso que relatamos les toca a ellos.

Leer más...

Edición impresa No. 4 de Diciembre 2013

20 de Diciembre de 1989

Retroceso histórico

"Nuestros mártires, han muerto ya de bala. Que no vuelvan a morir de indiferencia."

Omar Torrijos H.

La última intervención a Panamá, de las muchas que sufrió anteriormente, y de las que poco se habla, ocurrió hace apenas 24 años. ¿Cuántos recuerdan el resplandor del cielo pintarrajeado de rojo y amarillo por el incendio de las casas de El Chorrillo? ¿O las angustias de las muchedumbres que sin saber para dónde correr buscaban refugio en los hospitales? ¿Cuántas personas murieron en aquella monstruosa operación militar? ¿Cuatrocientas dicen las cifras oficiales? Cuatro mil calculan algunos organismos internacionales de derechos humanos. Es algo que nunca se sabrá a ciencia cierta. A parecer la cifra real de muertos seguirá siendo un misterio para la eternidad.

Pero lo peor de todo es que hoy, a mucha más gente de la que debiera le importa un comino esta historia. Lo peor es que cada vez sean menos los panameños que se interesen por saber lo que realmente ocurrió el 20 de diciembre de 1989.

Pedro Rivera

22 diciembre 2013

Por el derecho a la ciudad

Simón Rodríguez

El urbanismo se ha convertido en una forma de despojo que busca imponer de modo absoluto el imperio de las élites económicas locales y extranjeras, apoderándose del medio ambiente natural y necesario para la vida de los panameños. Esta visión se basa en una lógica de reproducir capital, que cuenta con los mecanismos del Estado para el apalancamiento de riquezas que van a parar a mano de los capitales hegemónicos. Como saldo, la mayor parte de la población es obligada a asumir un elevado costo económico, social y ambiental.

La décima provincia

Camilo Guervara

La integración a la economía de valiosos recursos como resultado de los Tratados Torrijos – Carter y el modo como nuestro país se vincula a la economía global, supone establecer y desarrollar una adecuada articulación entre las regiones internas de nuestro país tomando en consideración la organización natural del territorio. Es decir, se requiere un esfuerzo de planificación en el que no sólo prevalezca la tradicional sujeción de todo el país a la zona donde se concentra el grueso de la actividad económica, donde se ubica el Canal y la plataforma multimodal de servicios.

EL PADRE ANTONIO Y EL MONAGUILLO ANDRÉS. Primer video musical hecho en Panamá. Producción GECU

Proteger y servir.

¿A quiénes?

J. Juarez

En los organismos de seguridad del Estado se viene operando un peligroso proceso de transformación interna. No son hechos aislados o casuales, se trata de acciones concertadas bajo consignas emanadas de las entrañas mismas del poder.

Francisco:¿Revolucionario o Reformista?

Roberto Pinnock

Una mirada científica social no permite, a estas alturas, llegar a una conclusión contundente sobre si las transformaciones que avanza el Papa Francisco, alcanzarán teniendo un carácter revolucionario o meramente cosmético; lo que sí se puede afirmar es que se ha dado inicio a un debate inédito, tanto por su forma como su contenido, de temas hasta ahora vedados dentro de la iglesia católica y, dependiendo de la fuerza que puedan ganar los partidarios de la renovación, puede dar lugar a transformaciones profundas.

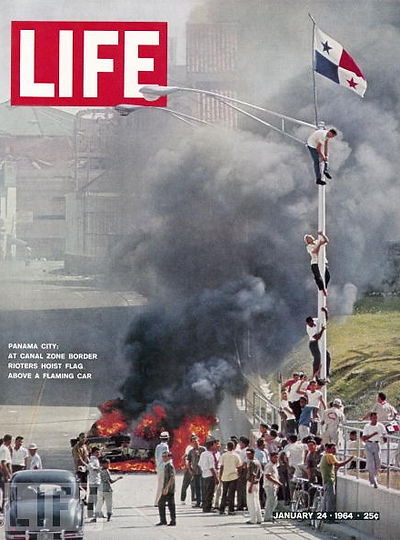

9 de enero de 1964

Fin al colonialismo

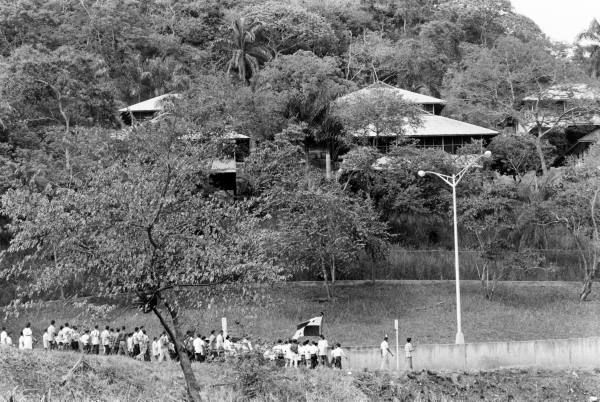

Fotos de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964

La Federación de Estudiantes de Panamá, FEP, tuvo un protagonismo importante en este hecho histórico. Junto al pueblo panameño, los estudiantes respondieron con dignidad, coraje y valentía la agresión militar norteamericana. Sus reclamos tocaban en el fondo la naturaleza del conflicto: el fin del colonialismo impuesto tras la separación de Panamá de Colombia en 1903.

Los acontecimientos del 9 de enero de 1964, tuvieron como detonante la decisión de los estudiantes zonians de no izar la bandera panameña en la Escuela Superior de Balboa, en violación de la orden oficial dictada por el Gobernador Fleming, a raíza del acuerdo entre el gobierno panameño y los Estados Unidos sobre el izamiento de la bandera en todos los sitios de la Zona del Canal donde estuviese la norteamericana. La respuesta de los panameños se concretó en una marcha de más de 200 estudiantes del Instituto Nacional hacia la Escuela Superior de Balboa -en la mañana del 9 de enero- con el objeto de izar la bandera en ese lugar para dar cumplimiento efectivo al acuerdo mencionado, lo cual provocó choques entre estudiantes zonians y panameños siendo ultrajado el pendón nacional, hecho que produjo la intervención de la policía zonians para reprimir a los institutores. Estos acontecimientos provocaron la consternación y el repudio de la ciudadanía, y la formación de grupos que marchaban a la Avenida 4 de Julio con el propósito de manifestar su indignación por el ultraje proferido a la bandera nacional. Lo anterior trajo como consecuencia la agresión del ejército norteamericano contra el indefenso pueblo panameño, resultando 22 personas muertas y más de 200 heridos. Ante los trágicos hechos, el Presidente de la República, Roberto F. Chiari, decidió romper relaciones diplomáticas con el gobierno norteamericano.

Fuente: texto basado en Tomo 2: La historia de Panamá en sus textos. De Gateazoro, Celestino Arauz y Armando Muños Pinzón.

Los mártires de enero se convirtieron en bandera para un pueblo enérgico y bravío al que se le hizo intolerable la colonia americana y las bases militares agresoras impuestas contra el interés nacional. A partir de enero de 1964 la tarea por abolir el colonialismo, eliminar las bases militares y recuperar el Canal tendría que ser asumida sin la visión oligárquica que caracterizó las negociaciones del pasado. Se consolida el movimiento nacionalista panameño como legado del 9 de enero de 1964, que culmina bajo el liderazgo de Omar Torrijos, con la firma del Tratado Torrijos Carter.

"Tienen que llevarse su tolda colonialista". Omar Torrijos H.

El General Omar Torrijos, el 11 de octubre de 1971, en la Plaza 5 de mayo, en una concentración popular sin precedente, expuso los fundamentos programáticos del proceso de liberación nacional.

En un discurso no habitual en los gobernantes panameños hasta 1968, dijo: "...yo sé, pueblo panameño, que estamos llegando a nuestro límite de paciencia..." y preguntó: "¿Qué pueblo de América, o qué pueblo del mundo soporta que contiguo a su territorio exista un gobernador? ¿A nombre de qué? ¿Y gobernador de qué?".

Del compromiso de Torrijos de asumir las consecuencias de llevar hasta el final la lucha anticolonialista, puede tenerse una idea, cuando afirma vehementemente "...cuando un pueblo comienza un proceso de descolonización, pueden pasar dos cosas: o nos colonizan del todo, o tienen que llevarse su tolda colonialista. ¡Y se la van a llevar, señores! ¡Se la van a llevar!"

La Soberanía: Causa Justa

del Pueblo Panameño

Por Víctor Avila

Cronología de una lucha (Tomado de la revista Tareas No. 84, mayo-agosto, 1993, págs.. 27-41

Los ideales nacionalistas de los panameños se expresaron con claridad en mayo de 1958 con la siembra de banderas en la Zona del Canal, operación que realizaron estudiantes universitarios, y que causó gran impacto en el país. Igual podemos decir de las multitudinarias marchas de noviembre del año 1959, cuando miles de panameños pasearon el emblema nacional por la Zona del Canal desafiando a la policía y al ejército de Estados Unidos.

Las condiciones para demandar la abrogación del colonialista Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 estaban dadas. De allí que el 9 de enero de 1964 la represión violenta de una marcha estudiantil que intentó izar el pabellón nacional en la Zona del Canal, desató la rebelión anticolonial más significativa y trascendente en la historia del pueblo panameño. En esas memorables jornadas nacionalistas de 1964 el país exigió soberanía efectiva sobre todo su territorio, así como la terminación del enclave colonial de la Zona del Canal. El presidente de Panamá, Roberto F. Chiari, ante la presión de la opinión pública, decretó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, acusó a dicho país en la OEA y la ONU de agresión a la república y solicitó negociaciones diplomáticas para abrogar el Tratado de 1903 cuyo contenido colonialista era rechazado por el pueblo panameño.

El heroísmo demostrado en la lucha por su dignidad e independencia, generó un sentimiento de solidaridad internacional a favor de Panamá y de su justa causa patriótica.

En esas condiciones históricas, era evidente que las relaciones contractuales entre Panamá y Estados Unidos requerían una revisión integral. El colonialismo resultaba un anacronismo histórico insostenible, y el pueblo panameño estaba decidido a los mayores sacrificios para alcanzar sus metas nacionales.

Las negociaciones se iniciaron en el mes de abril de 1964, y culminaron en el año 1967, cuando circularon en el país tres anteproyectos de tratados que fueron considerados inaceptables. Dichos anteproyectos ni siquiera fueron firmados por los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, ya que fue tal el rechazo del pueblo panameño a esos documentos, que se consideró peligroso firmarlos, para la estabilidad del gobierno del presidente Marco Robles. El fracaso de las negociaciones puso de manifiesto la incapacidad de la clase oligárquica gobernante para dirigir al pueblo en su lucha por la soberanía e independencia del país. Las repercusiones políticas y sociales de los sucesos de enero de 1964, así como el resultado negativo de las negociaciones, fueron de la mayor significación.

Por esta razón, no es aventurado afirmar que el golpe de Estado de octubre de 1968 tenía como una de sus causas principales el debilitamiento orgánico de dicha oligarquía, fenómeno que se puso en evidencia durante las negociaciones con Estados Unidos. Desde luego, la invariable proclividad antinacional del régimen oligárquico, su aislamiento de los sectores populares y la política represiva que aplicaba, determinaron su agotamiento histórico. Por supuesto, el entreguismo de esa clase, sin conciencia histórica de la nacionalidad, la descalificaba para seguir gobernando.

El advenimiento del gobierno militar en 1968 estuvo precedido de pugnas y acciones de violencia en el torneo electoral de mayo de ese mismo año. En sus inicios, el régimen militar no contó con el beneplácito del sector oligárquico mayoritario que apoyaba al Dr. Arnulfo Arias, ganador de las elecciones de mayo de 1968, ni tampoco del apoyo de Estados Unidos de América.

La política inicial del régimen militar fue represiva, sin un plan definido del gobierno, sin orientación clara de sus objetivos. En esta fase, fueron encarcelados decenas de panameños de las más diversas orientaciones ideológicas, muchos fueron deportados y torturados, se clausuró la Universidad Nacional durante varios meses y se anularon elementales derechos democráticos. No fueron pocos los panameños que en distintas circunstancias y por razones políticas e ideológicas diversas, perecieron en enfrentamientos o en manos del aparato militar.

Sin embargo, los acontecimientos del 16 de diciembre de 1969, cuando algunos oficiales derechistas de la Guardia Nacional intentaron desalojar del poder al General Omar Torrijos, produjeron ciertos cambios en la orientación del gobierno militar. Surge, con posterioridad a dicho suceso, la línea populista y nacionalista que sirvió al General Torrijos para aproximarse a los sectores populares.

En estas condiciones, el régimen militar se propuso impulsar algunos cambios políticos, económicos y sociales, los cuales fueron recogidos en la Constitución Nacional de 1972. Así surgieron nuevas estructuras políticas, se impulsaron reformas en el camino de la salud y la educación. Las relaciones laborales fueron definidas en un nuevo y moderno Código del Trabajo. Pero, sobre todo, la política internacional de la República se hizo realmente independiente.

Dentro de este marco de relaciones políticas internas y externas, se desarrollan las negociaciones con Estados Unidos que culminan con la firma de los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Las negociaciones fueron complejas, difíciles, y el gobierno de la época tuvo el acierto de buscar el respaldo de Latinoamérica, a fin de romper las tradicionales y secretas negociaciones bilaterales entre ambos países, dándole paso a una nueva diplomacia. El caso panameño se convirtió en tema de gran interés para los países llamados del tercer mundo y la opinión internacional.

La firma de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, definió un camino para enfrentar el problema colonial que afectaba parte del territorio nacional. Se estableció que el último día del año 1999, deben desmantelarse las bases militares estadounidenses en Panamá y abandonar el suelo patrio dichas tropas, reintegrándose a la jurisdicción de la República todas las tierras ocupadas y la vía acuática. Estos tratados fueron recibidos con simpatía en Latinoamérica, ya que establecían un mecanismo pacífico de superar –en gran medida- el problema colonial que afectaba a la República desde su nacimiento en 1903.

Muchos panameños han criticado el Tratado de Neutralidad, particularmente la llamada enmienda De Concini, que otorga, más allá del año dos mil, derecho a Estados Unidos a intervenir en el Istmo, cuando el canal interoceánico estuviera amenazado por supuestas situaciones internas de Panamá. Dicho tema ha sido objeto de amplios debates, defendiendo unos lo pactado como lo máximo que se pudo obtener; en tanto que otros atacan lo negociado por haber dejado abierta la puerta para futuras intervenciones norteamericanas en el país después del año dos mil. No obstante, es oportuno señalar que, precisamente gran parte de los sectores que adversaron los Tratados Torrijos-Carter en razón de la enmienda De Concini, estuvieron entre los que aplaudieron la sangrienta invasión del 20 de diciembre de 1989.

El proceso de devolución a Panamá de las tierras y bienes de la Zona del Canal, así como la participación nacional en el manejo de la vía interoceánica, se venía cumpliendo en lo fundamental, pese a los obstáculos de la arbitraria Ley 96-70, dictada unilateralmente por el congreso de Estados Unidos para ejecutar los tratados de 1977.

Sin embargo, la participación panameña en la defensa del canal, problema de enorme trascendencia y significado político, quedó interrumpida ototalmente a raíz de la invasión norteamericana de 1989.

Sectores ultraconservadores en Estados Unidos han planteado la necesidad de renegociar los Tratados Torrijos-Carter a fin de mantener, más allá del año dos mil, las bases militares norteamericanas. De igual manera, en Panamá, elementos y grupos partidarios de los intereses imperiales y hegemónicos de Estados Unidos, vienen agitándose en esa misma dirección.

La invasión de 1989 ha puesto en entredicho la soberanía del Estado panameño. Las diversas justificaciones que han ensayado los propios gobernantes del país, frente a ese hecho de fuerza de Estados Unidos, contrario a las normas del derecho internacional, han contribuido a esa mala imagen internacional de la República.

El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, consagrado en las Cartas de la ONU y de la OEA, es fundamental para la paz y la convivencia entre los Estados. Ningún país, por poderoso que sea, está facultado para invadir a otro Estado y tomar decisiones que lo afecten en su desarrollo.

Ni siquiera la existencia de un mal gobierno –y son muchos los malos gobiernos que existen en el mundo- puede servir de pretexto para justificar una sangrienta intervención extranjera. Compete a cada pueblo buscar los mecanismos adecuados y pertinentes para resolver sus problemas políticos internos.

En este sentido, nada puede justificar la acción militar de los Estados Unidos de América, el 20 de diciembre de 1989, contra la República de Panamá. La presencia de un General corrupto y dictador en el poder, es un problema que los panameños teníamos que enfrentar y resolver.

En Latinoamérica son muchos los ejemplos de heroísmo que han dado los pueblos frente a tiranos como Trujillo, Somoza, Pérez Jiménez, Batista, Duvalier, Pinochet, quienes sojuzgaron por décadas a sus connacionales, con el respaldo decidido de Estados Unidos de América. Todos estos déspotas fueron al final derrotados por sus pueblos, con sacrificios y abnegación.

Es por eso que muchos panameños se preguntan si la destrucción del ideal patriótico de forjar un Estado Nacional independiente, meta por la que ha luchado nuestro pueblo desde el siglo XIX, fue acaso otra misión encomendada al General Manuel Antonio Noriega para favorecer la estrategia neocolonialista de EE.UU.

No cabe duda, el precio que la nación panameña ha pagado por la expulsión del General Noriega del poder ha sido muy alto. Dicho militar estuvo muchos años –hoy nadie lo discute- en la planilla de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de América, cumpliendo diversas tareas a favor de esa potencia mundial. Su apego personalista al poder, en el marco de una grave crisis política interna, exacerbada por las drásticas sanciones económicas impuestas por el gobierno norteamericano, deterioraron la economía del país. El cierre de la banca, la quiebra de múltiples empresas, el bloqueo económico y el desempleo masivo, derivados de la crisis, enconaron el ambiente nacional, lo que permitió al imperio la manipulación de las conciencias a través de una campaña de propaganda sin precedentes en Panamá.

La consecuencia, como era de esperar, fue que amplios sectores prefiriesen cruzarse de brazos y hasta aplaudir la invasión, antes que desarrollar cualquier tipo de acción política que pudiera interpretarse como muestra de apoyo al controvertido General gobernante. Al parecer, Noriega sirvió de carnada para atrapar al pez más grande: la nación panameña. Los istmeños, simplemente, mordieron el anzuelo.

Es oportuno recordar que en los documentos de Santa Fe II se estableció, con meridiana claridad, la estrategia para someter a Panamá a la política de Washington. Allí se planteó la instalación en el país de un gobierno dócil a los intereses estadounidenses, la liquidación del ejército nacional, la privatización de las empresas estatales, así como reformar la Constitución política, el Código de Trabajo, las leyes de seguridad social, etc., a fin de complacer los intereses neocoloniales norteamericanos.

¿Quién puede alegar que dichos objetivos eran desconocidos por los panameños? La invasión del 20 de diciembre de 1989 estaba anunciada de antemano, así como sus metas antinacionales. Sin embargo, al General Noriega y a sus allegados íntimos parecía no importarles estos peligros.

Es preciso señalar que nunca se consideraron alternativas serias para resolver la crisis, y que tampoco existían planes concretos para resistir la agresión. La impopularidad del régimen, en razón de que no había un proyecto de gobierno que contemplara medidas populares y reivindicativas sociales, además de la represión de los militares contra amplios sectores, facilitaron los planes a los adversarios internos y externos del país.

La invasión militar estadounidense ha sido una verdadera catástrofe para la sociedad panameña. Se destruyeron barrios enteros, como El Chorrillo, con un saldo trágico de miles de muertos, heridos, desaparecidos y damnificados. Se causaron daños emocionales de extrema gravedad a la población, sobre todo a los niños, quienes experimentaron los horrores de la guerra. Se destruyeron enormes riquezas económicas, bienes materiales y centros de producción y servicios, lo que ha costado al país cientos de millones de balboas.

Y de manera especial, debemos señalar el retroceso que ha sufrido el histórico proyecto nacional panameño de construir un Estado independiente y soberano.

Video: 9 de enero de 1964

Firma de TRATADOS TORRIJOS CARTER

Después de la larga lucha por afianzar la nacionalidad panameña, que alcanza un punto culminante y decisivo con la gloriosa gesta de los Mártires del 9 de enero de 1964, surge la figura nacionalista del General Omar Torrijos Herrera, quien, con amplia visión de los verdaderos objetivos de la reivindicación de la soberanía e independencia nacional, a partir de octubre de 1968 lideriza la lucha nacional para lograr el Tratado del Canal de Panamá verdaderamente nuevo que eliminara por completo el nefasto Tratado Hay-Bunau Varilla. Esta lucha logra sus objetivos en conjunción con dos factores importantes:

(1) El amplio respaldo mundial a la causa panameña que logran las gestiones personales del General Torrijos, y

(2) La buena disposición del Presidente Jimmy Carter de concertar el nuevo tratado que contemplara las legítimas aspiraciones panameñas.

De esta manera, se completa el ciclo de lo que el General Torrijos denominó "el alpinismo generacional", que obtiene los objetivos fundamentales para la Nación Panameña con el Tratado del Canal de Panamá, TORRIJOS CARTER.

Fuente: Hitos históricos de la lucha generacional por la consolidación y perfeccionamiento de la Nación y el Estado panameño. Miguel Montiel G. y Juan Antonio Tack. Universidad de Panamá. Instituto del Canal.